●TDA1387 LR分離 4パラ用LCD基板 組み立て方

まだ送付は行っておりませんが、組み立て方を公開します。

そろそろ基板が上がってきてもいいのですが、、、

★くみたて方法

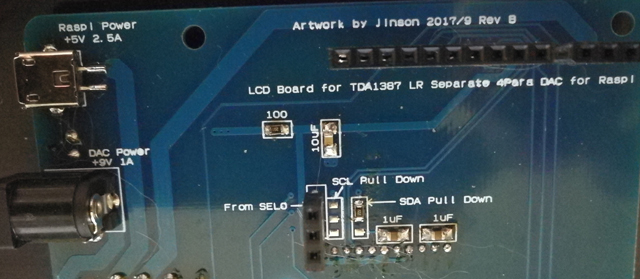

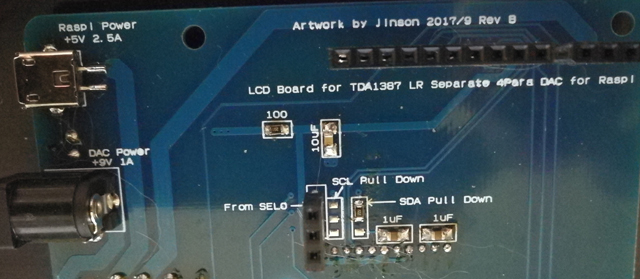

基本的に、基板のシルクに書かれた通りに、部品を実装していく。

ただし、100Ω部分は、220Ωもしくは、200Ωが添付されているのでそれを付ける。

ここはLCDバックライトの電流制限で、200〜470位でいいような気がする。

さらにSDAプルダウンに2,2Kを実装。

あとは写真を参考に部品をつけていく。

まずは裏

DAC PowerのACアダプタ用コネクタと、From SEL0のコネクタは、基板から突き出ないように、足を整えること。見ればわかるけど、液晶と干渉する。基板と面一になるようにする。

From SEL0と、DACへの給電コネクタは、ともに3ピン ピンソケットとなっている。

添付部品で、8ピンのピンヘッダがあるが、それを切って、3ピンを2個つくって使うこと。

そろそろ基板が上がってきてもいいのですが、、、

★くみたて方法

基本的に、基板のシルクに書かれた通りに、部品を実装していく。

ただし、100Ω部分は、220Ωもしくは、200Ωが添付されているのでそれを付ける。

ここはLCDバックライトの電流制限で、200〜470位でいいような気がする。

さらにSDAプルダウンに2,2Kを実装。

あとは写真を参考に部品をつけていく。

まずは裏

DAC PowerのACアダプタ用コネクタと、From SEL0のコネクタは、基板から突き出ないように、足を整えること。見ればわかるけど、液晶と干渉する。基板と面一になるようにする。

From SEL0と、DACへの給電コネクタは、ともに3ピン ピンソケットとなっている。

添付部品で、8ピンのピンヘッダがあるが、それを切って、3ピンを2個つくって使うこと。

ちなみに、DAC基板の上面と、LCD基板の下面までの距離は、17.5mmがベスト。

なので、コネクタは、これよりすこし短めにしておくとよい。

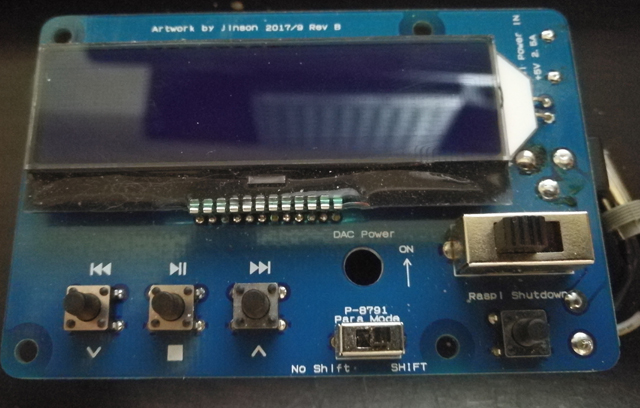

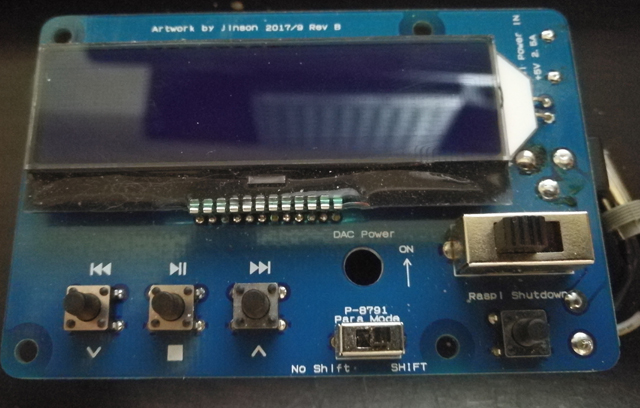

次は表

見ての通り実装していくが、液晶について注意。

まず、液晶の両面に保護フィルムが貼ってあるので、両方剥がす。

さらに、バックライトユニットは、発光側に、ツヤあり保護フィルムがはってある。これも剥がすこと。

剥がさないと、高さがましてしまい、スペーサの高さとの兼ね合いもあってよろしくない。

スペーサーだけど、これはシャットダウンスイッチとフレームがぶつかるので、逃げがつくってあるほうにあわせる。

写真とろうとおもったけど、黒くてうまく写らない。

まあ、充ててみればわかる。シャットダウンのタクトスイッチとスペーサの枠が当たるので。

あとは、DACに給電するACプラグをつければOK.

まあ、実際のところ、好きに作ればよし。

★スクリプト導入および設定

既に、ボタンや液晶スクリプトを入れている方は、単純にそれらを上書きする。

導入方法は以下の通りとなります。

Moode4の手順です。

moodeの導入手順はこちら

http://moode.local/

として、ブラウザから操作する。

・Moodeメニュー -> Configure -> System と進む。

スクロールしていくと「OPEN Web SSH terminal」というのが見つかるので、Openをクリック

ユーザ pi

パスワード moodeaudio

でログイン

volumioの場合は、

http://volumio.local/DEV/

にアクセスして、ssh を enableにする。

putty等で接続

解説はmoode向けに書いておあるが、基本おなじ。

ペーストのやり方は右クリック

ホスト名 volumio.local

ユーザ volumio

パスワード volumio

・i2cを有効にする (volumioでは不要)

以下のコマンドを投入していくが、手打ちはシンドイので、ペーストする。

ブラウザで右クリックすると「Paset from browser」というメニューが出るので、

それを選択して、以下のコマンドをペーストしていく。

sudo raspi-config

として、Interfacing Options -> I2C に進む。

これもまあ、画面見ればわかる。

カーソルキーで操作。エンターで確定

I2Cのとこで、とりあえずYESを選びまくり、最後にFINISH

・必要な物を入れる

sudo apt-get update

しばらく待つ。なにかいわれたら Yを返答

sudo apt-get install i2c-tools kakasi

これもおなじくしばらくまつ。基本的にYを返答

・スクリプトを入れる

wget http://www.telnet.jp/~mia/alt_4para.bin

wget http://www.telnet.jp/~mia/alt_btn.bin

さらに

mv alt_4para.bin lcd.pl

mv alt_btn.bin btn.pl

つづけて

chmod 755 lcd.pl

chmod 755 btn.pl

・自動起動に登録

sudo nano /etc/rc.local

一番最後の行に

exit 0

があるので、その上に以下を追加

/home/pi/lcd.pl & > /dev/null 2>&1

/home/pi/btn.pl & > /dev/null 2>&1

volumioの場合は以下

/home/volumio/oled.pl & > /dev/null 2>&1

/home/volumio/btn.pl & > /dev/null 2>&1

保存して閉じる。

CTRL + x を押す

さらに y を押す

そのまま enter を押す

緑色LEDのために以下を

sudo bash -c "echo dtparam=act_led_trigger=heartbeat >> /boot/config.txt"

さらに

sudo reboot

として、再起動後 液晶、ボタンが動けばOK

##################################

シャットダウンについて

本基板いちばん右のボタンがシャットダウンボタン。

シャットダウンできているか判別は、ラズパイの緑色LEDの点滅がとまっているか。

点滅がとまったら、電源スイッチで電源をオフにしてよい。

なので、コネクタは、これよりすこし短めにしておくとよい。

次は表

見ての通り実装していくが、液晶について注意。

まず、液晶の両面に保護フィルムが貼ってあるので、両方剥がす。

さらに、バックライトユニットは、発光側に、ツヤあり保護フィルムがはってある。これも剥がすこと。

剥がさないと、高さがましてしまい、スペーサの高さとの兼ね合いもあってよろしくない。

スペーサーだけど、これはシャットダウンスイッチとフレームがぶつかるので、逃げがつくってあるほうにあわせる。

写真とろうとおもったけど、黒くてうまく写らない。

まあ、充ててみればわかる。シャットダウンのタクトスイッチとスペーサの枠が当たるので。

あとは、DACに給電するACプラグをつければOK.

まあ、実際のところ、好きに作ればよし。

★スクリプト導入および設定

既に、ボタンや液晶スクリプトを入れている方は、単純にそれらを上書きする。

導入方法は以下の通りとなります。

Moode4の手順です。

moodeの導入手順はこちら

http://moode.local/

として、ブラウザから操作する。

・Moodeメニュー -> Configure -> System と進む。

スクロールしていくと「OPEN Web SSH terminal」というのが見つかるので、Openをクリック

ユーザ pi

パスワード moodeaudio

でログイン

volumioの場合は、

http://volumio.local/DEV/

にアクセスして、ssh を enableにする。

putty等で接続

解説はmoode向けに書いておあるが、基本おなじ。

ペーストのやり方は右クリック

ホスト名 volumio.local

ユーザ volumio

パスワード volumio

・i2cを有効にする (volumioでは不要)

以下のコマンドを投入していくが、手打ちはシンドイので、ペーストする。

ブラウザで右クリックすると「Paset from browser」というメニューが出るので、

それを選択して、以下のコマンドをペーストしていく。

sudo raspi-config

として、Interfacing Options -> I2C に進む。

これもまあ、画面見ればわかる。

カーソルキーで操作。エンターで確定

I2Cのとこで、とりあえずYESを選びまくり、最後にFINISH

・必要な物を入れる

sudo apt-get update

しばらく待つ。なにかいわれたら Yを返答

sudo apt-get install i2c-tools kakasi

これもおなじくしばらくまつ。基本的にYを返答

・スクリプトを入れる

wget http://www.telnet.jp/~mia/alt_4para.bin

wget http://www.telnet.jp/~mia/alt_btn.bin

さらに

mv alt_4para.bin lcd.pl

mv alt_btn.bin btn.pl

つづけて

chmod 755 lcd.pl

chmod 755 btn.pl

・自動起動に登録

sudo nano /etc/rc.local

一番最後の行に

exit 0

があるので、その上に以下を追加

/home/pi/lcd.pl & > /dev/null 2>&1

/home/pi/btn.pl & > /dev/null 2>&1

volumioの場合は以下

/home/volumio/oled.pl & > /dev/null 2>&1

/home/volumio/btn.pl & > /dev/null 2>&1

保存して閉じる。

CTRL + x を押す

さらに y を押す

そのまま enter を押す

緑色LEDのために以下を

sudo bash -c "echo dtparam=act_led_trigger=heartbeat >> /boot/config.txt"

さらに

sudo reboot

として、再起動後 液晶、ボタンが動けばOK

##################################

シャットダウンについて

本基板いちばん右のボタンがシャットダウンボタン。

シャットダウンできているか判別は、ラズパイの緑色LEDの点滅がとまっているか。

点滅がとまったら、電源スイッチで電源をオフにしてよい。