2016/12/19 月

2016/12/14 水

2016/11/03 木

●ボタンで再生停止、ラズパイのシャットダウンなど

ラズパイにボタンを3個つけて、再生、停止、曲送り、戻し、音量などを操作できるようにしました。

ボタン操作スクリプト

2016/11/3 更新

シャットダウン時、OFFにするOLED、液晶のアドレスを指定できるようにした

2016/10/9 更新

短押で、ボリュームアップダウンを、曲送り戻しに入れ替えると、再生、停止の動作も

入れ替わってしまうバグを修正。

ボタン操作スクリプト

2016/11/3 更新

シャットダウン時、OFFにするOLED、液晶のアドレスを指定できるようにした

2016/10/9 更新

短押で、ボリュームアップダウンを、曲送り戻しに入れ替えると、再生、停止の動作も

入れ替わってしまうバグを修正。

2016/10/03 月

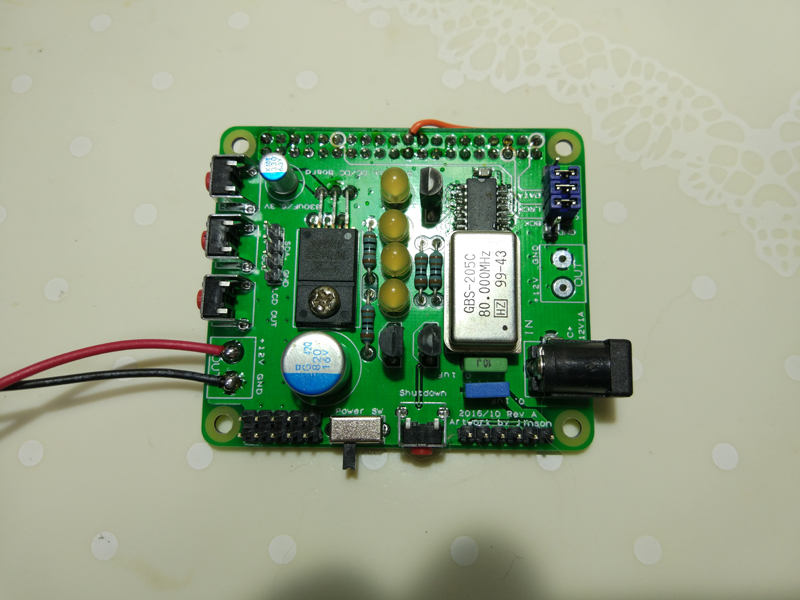

●試作

まずはリクロック基板。

DC/DCの発するノイズはいかなものか。

この基板はDACに供給するように、12V Outが設けてあるが、これを使ってDACに給電しないほうが当然良い。利便性と音のバランスになるかな。

YAHAとかだと、ノイズが乗りやすいと思う。分離給電すれば平気だけどね。

分離給電のほうがいいのは、とうぜんわかっていたことで、そもそもラズパイ用DACを作ろうと思ったきっかけの一つでもある。(分離給電を意識していないラズパイ用DACを結構見かける)

リクロックは、やはりあったほうがいいな。

つぎはnutube基板。これ、じつはもう1個、別な試作を出してある。(けっこういろいろ変えてある)

この基板でも動作検証はできるので、さっそくつくってみた。

うーん、nutubeいいわ。でも、シャッキリ系の音が好きな人はダメかもね。この音。

フィリップス系の音が好きな人には向いてるかも。まあ聴けばわかる。

2016/10/02 日

●Moode audioにロータリーエンコーダー

moode audioはロータリーエンコーダーに標準で対応している様子。

秋月で80円のロータリーエンコーダーをつなげてみた。

GPIO23,24,GNDを、ロータリーエンコーダにつなぎ、設定を有効にする。

System Configuration -> Rotary encoder

先の記事で、音量のアップダウン、再生のボタンを追加しているが、ロータリーエンコーダーでもいじれると便利だとおもった。

つなげてみたところ、問題なく使える。しかし、アップダウンが4%程度の刻みで、このあたりを設定する場所がない。

これ、どうもロータリエンコーダとの相性っぽいなー

今回、クリックタイプをつかったけど、ノンクリックタイプのやつためしたほうがよさそう

----追記

ノンクリックタイプなら、問題なく快適に使える。

連続でパルスが入った時の上限がどうやら4%みたい。

ロータリーエンコーダを使う場合は、ボタンによる音量アップダウンスクリプトの設定を変えてやるといい。短押しは次曲、前曲にしたほうが使いやすいだろう。

それよりなにより痛かったのは、今回CADって試作発注済みリクロックボードのシャットダウンボタンと、ロータリーエンコーダーの使用ポートがぶつかってしまったこと。

こりゃさすがにmoodeのほうをどうこうするってわけにはいかないので、基板の修正が必要だな。。

秋月で80円のロータリーエンコーダーをつなげてみた。

GPIO23,24,GNDを、ロータリーエンコーダにつなぎ、設定を有効にする。

System Configuration -> Rotary encoder

先の記事で、音量のアップダウン、再生のボタンを追加しているが、ロータリーエンコーダーでもいじれると便利だとおもった。

つなげてみたところ、問題なく使える。しかし、アップダウンが4%程度の刻みで、このあたりを設定する場所がない。

これ、どうもロータリエンコーダとの相性っぽいなー

今回、クリックタイプをつかったけど、ノンクリックタイプのやつためしたほうがよさそう

----追記

ノンクリックタイプなら、問題なく快適に使える。

連続でパルスが入った時の上限がどうやら4%みたい。

ロータリーエンコーダを使う場合は、ボタンによる音量アップダウンスクリプトの設定を変えてやるといい。短押しは次曲、前曲にしたほうが使いやすいだろう。

それよりなにより痛かったのは、今回CADって試作発注済みリクロックボードのシャットダウンボタンと、ロータリーエンコーダーの使用ポートがぶつかってしまったこと。

こりゃさすがにmoodeのほうをどうこうするってわけにはいかないので、基板の修正が必要だな。。