●DAC基板

いままで配布したDAC基板たち

blogに移行するとき、これらの情報も整理しようと思っていたのだが、ぜんぜんやっていなかった。

というわけで、とりあえずDAC群だけ載せてみる。

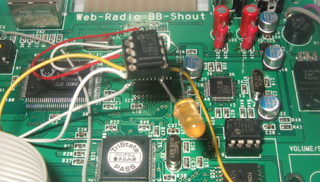

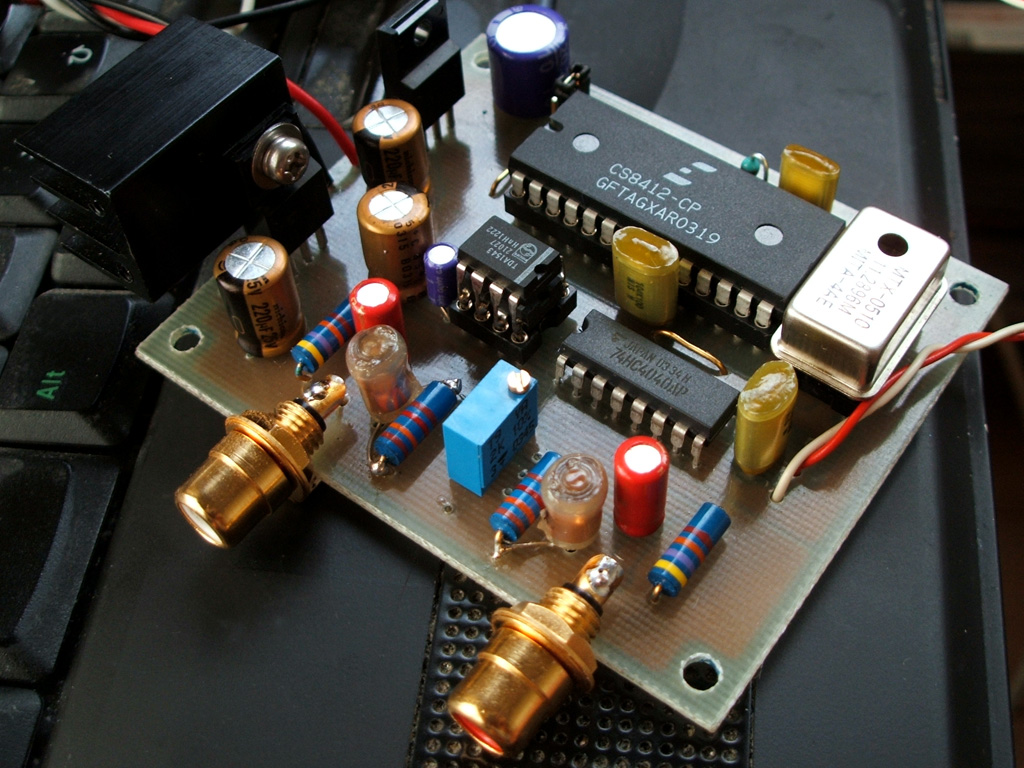

・TDA1543 シングル基板

最初に配布したもの。配布といっても、自分用に作ったあまり基板(このとき5枚)を出したもの。

写真は、西川さん作成の物。

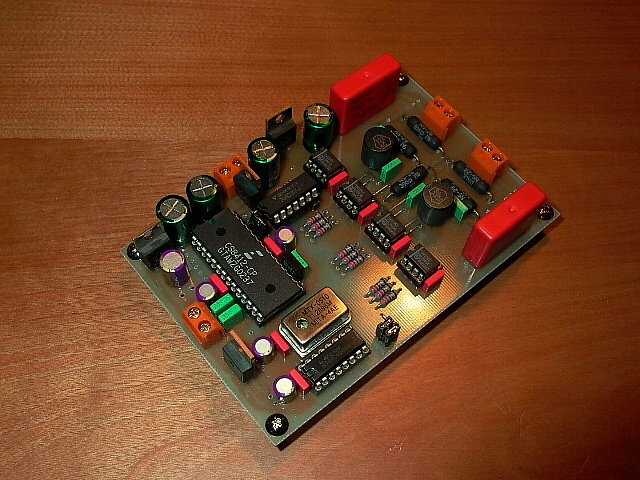

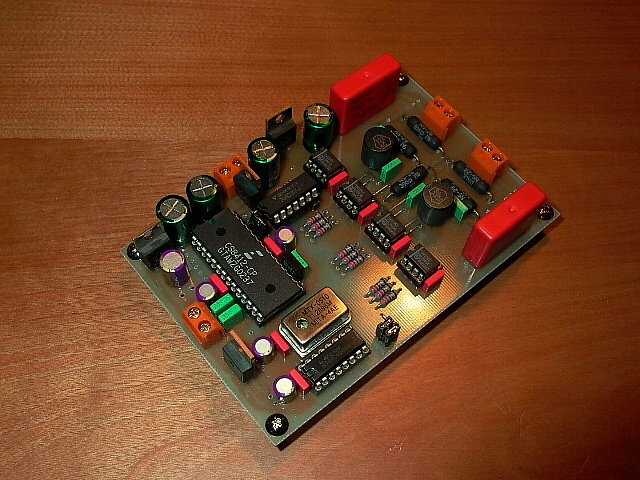

・TDA1543 4パラ基板

この基板を配布することによって、かなりオーディオ友達ができました。

写真は、青木さん作成の物。

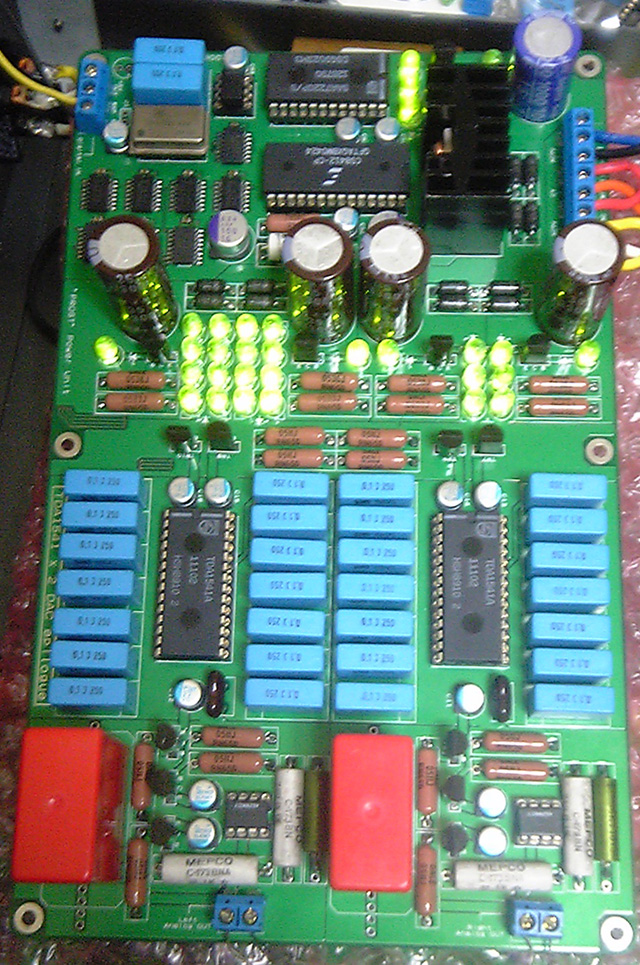

・TDA1543 4パラファイナル基板

両面基板とし、いろいろ詰め込んだもの。

ノンオーバーサンプリング(追加基板により、4倍オーバーサンプリング可能)

写真は、西川さん作成の物。

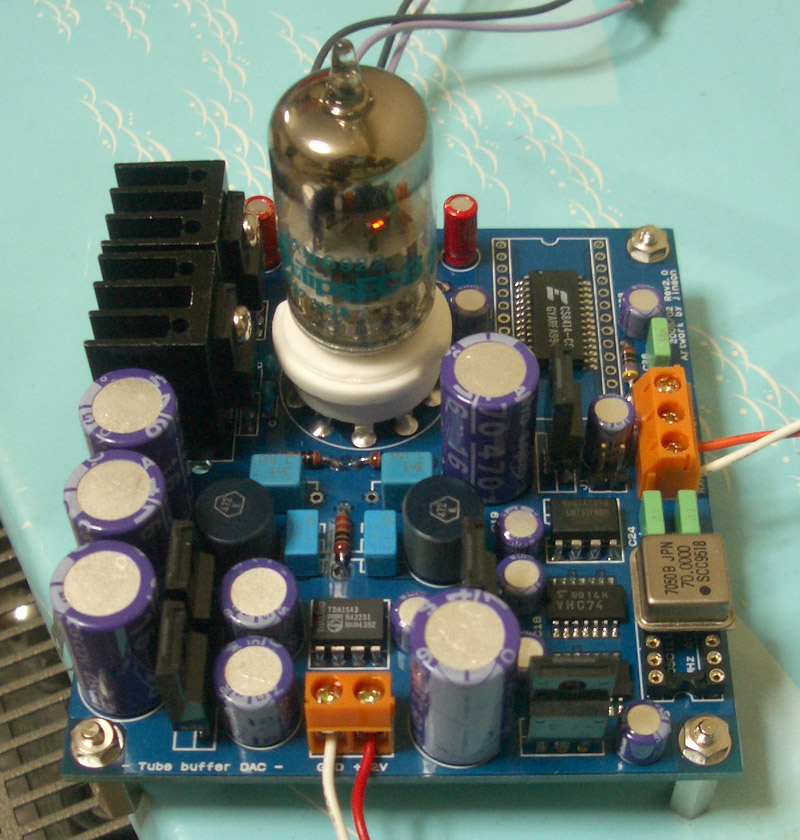

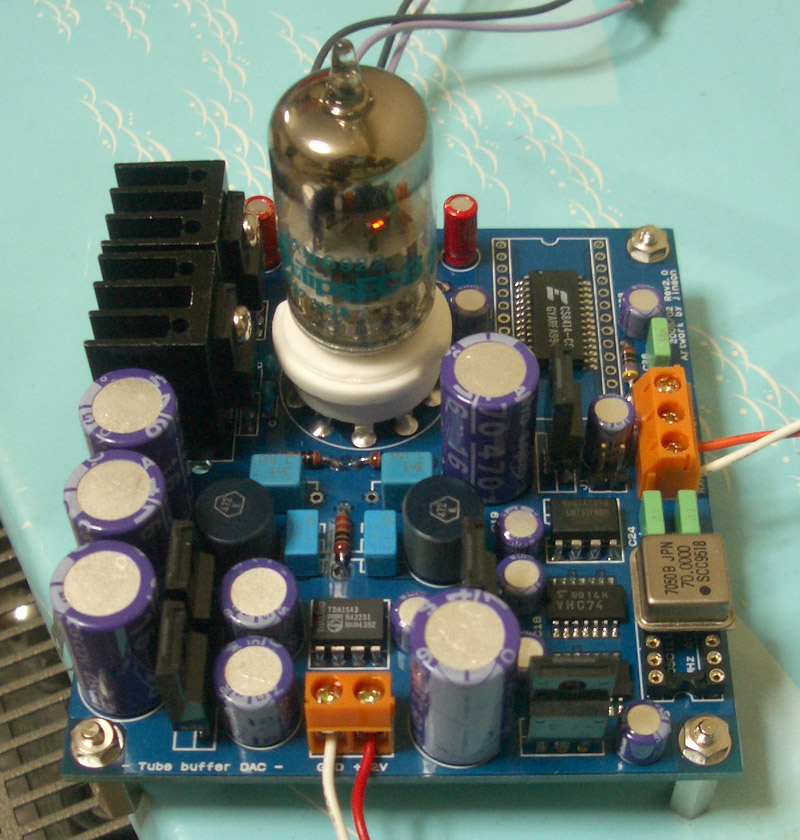

・TDA1543 球ばっふぁ基板

球なのにB電圧9V(笑)とした、カソフォロバッファDAC基板

半分ウケ狙いだったのだけど、わりと人気があった。

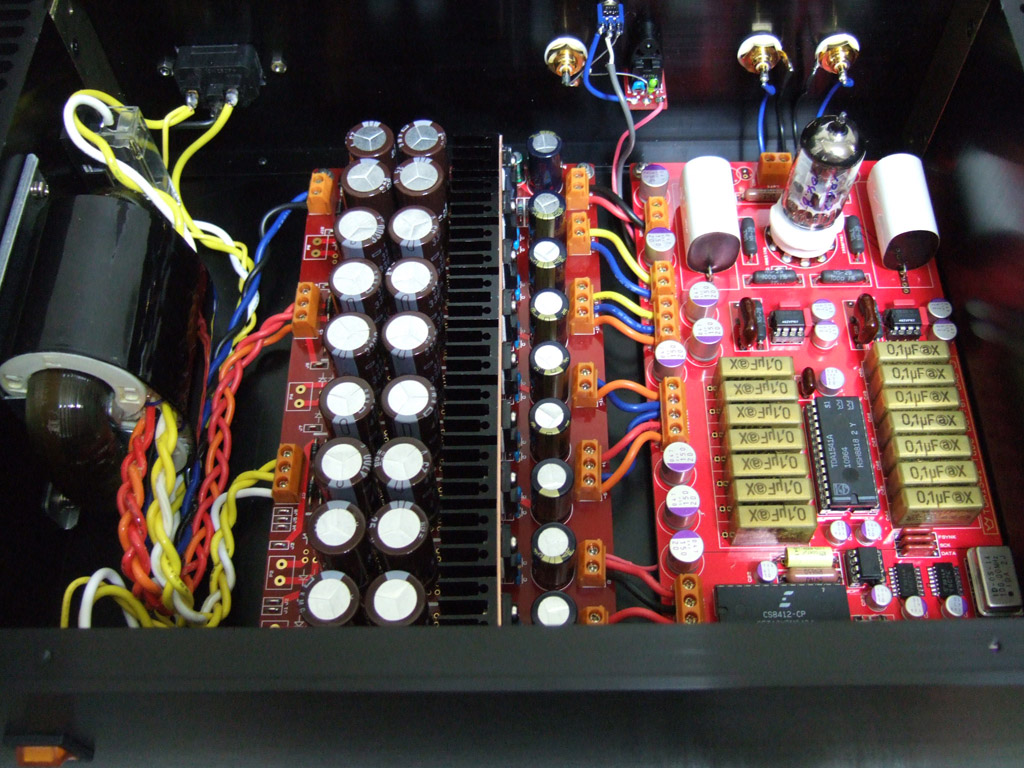

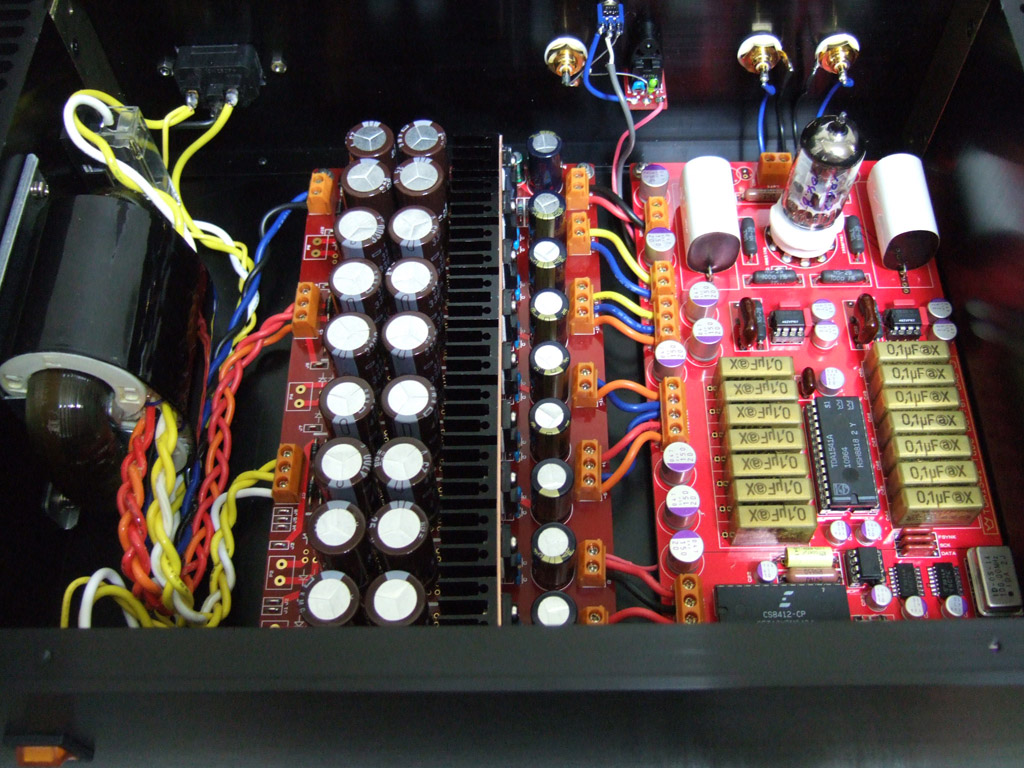

・TDA1541 球ばっふぁ基板

TDA1541に、前述のカソフォロ球ばっふぁをつけた物。

ノンオーバーサンプリング(追加基板により、4倍オーバーサンプリング可能)

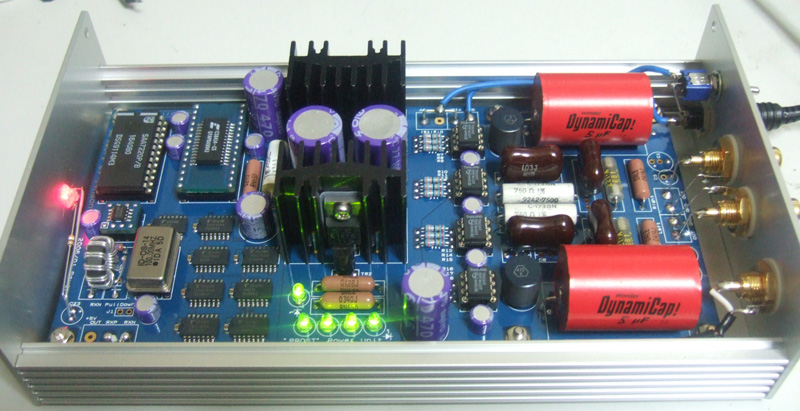

・TDA1541 OPAMP IV基板

電源込みのシンプルな基板。手っ取り早く、1541の評価をするために作った物。

ノンオーバーサンプリング(追加基板により、4倍オーバーサンプリング可能)

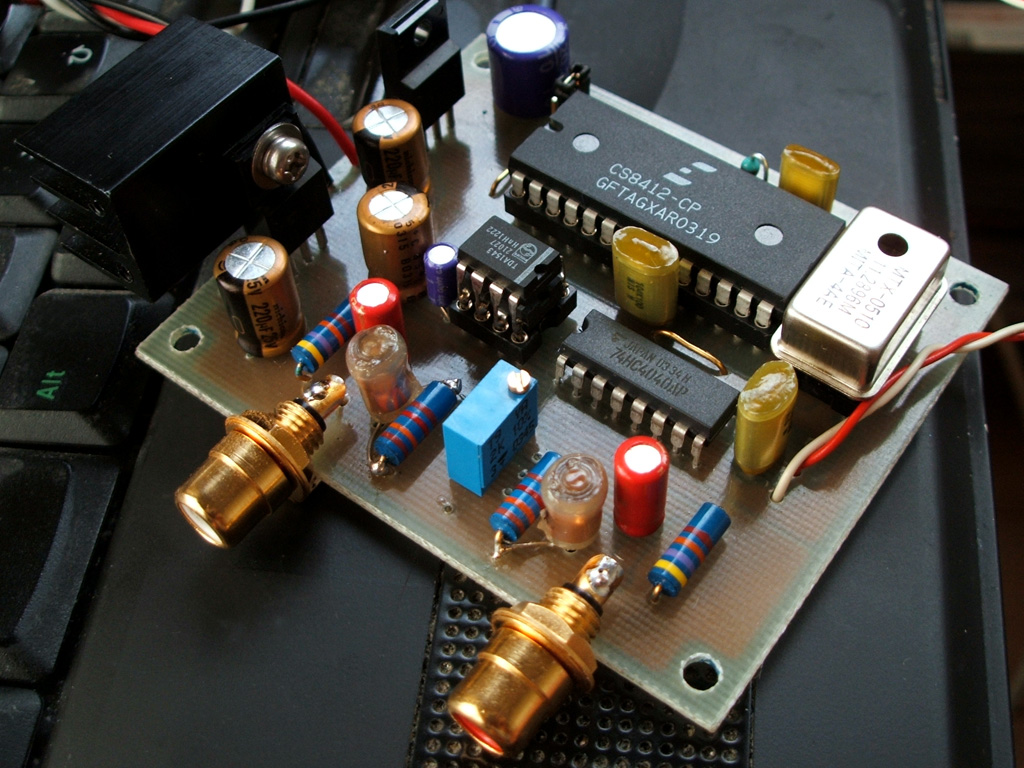

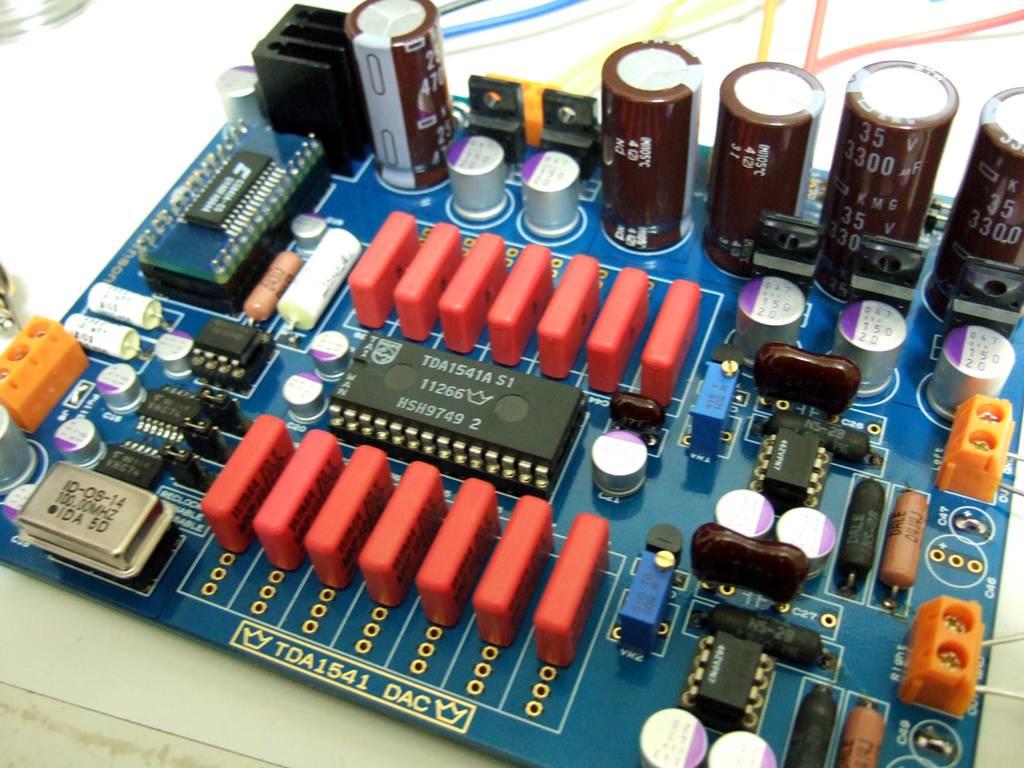

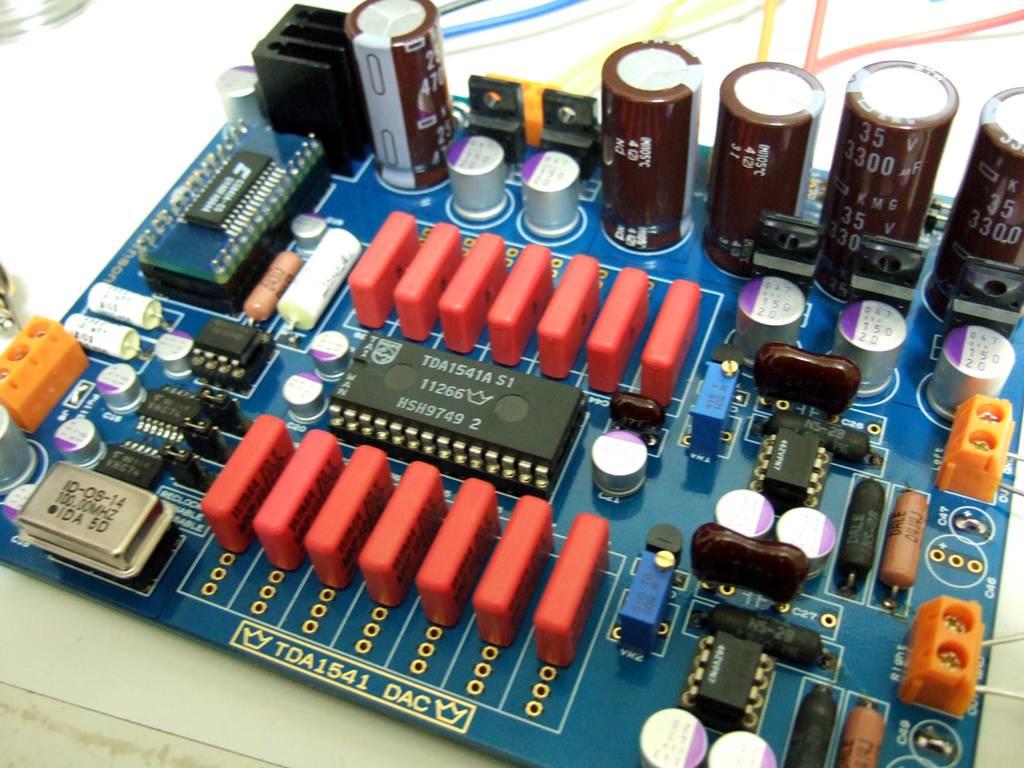

・TDA1543 4para epilogue基板

TDA1543 DACの最終版。

TDA1543は、L,R2個入りDACだが、これをLチャンネル、Rチャンネル専用としている。 片チャンネルに2個のDACチップを使っているので、4パラ接続となっている。電源はPROST式LED電源。

4倍オーバーサンプリング(改造によりノンオーバーサンプリング化可能)

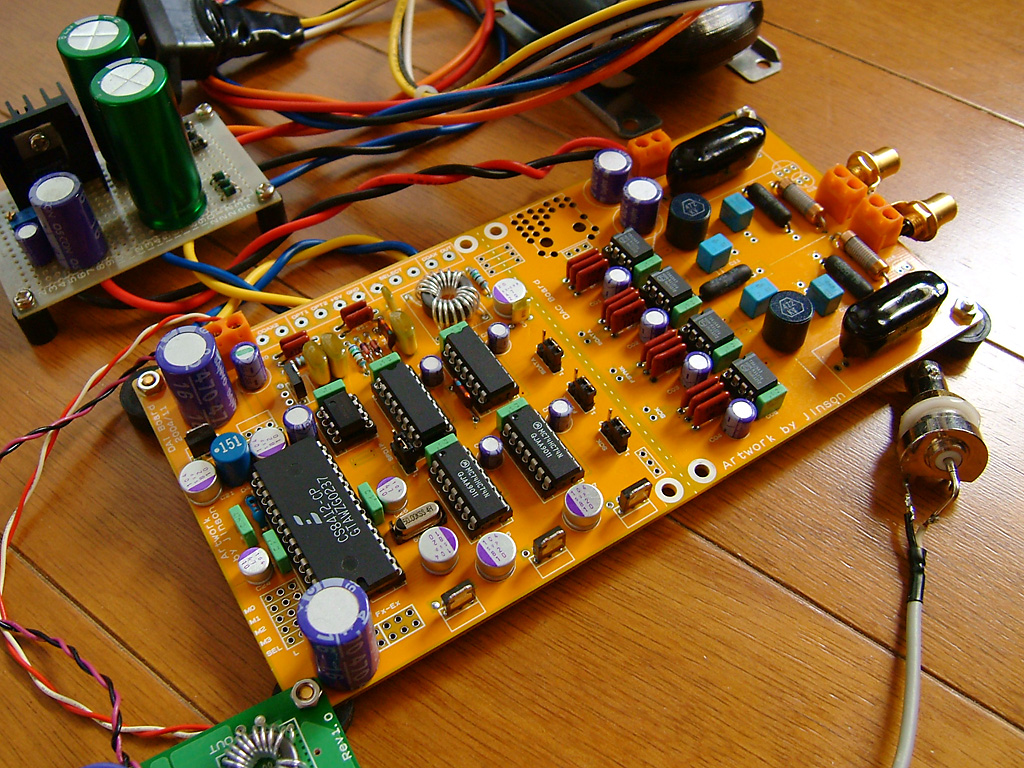

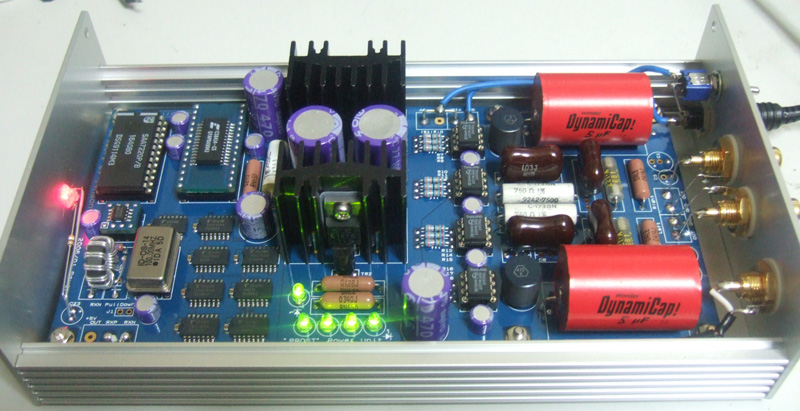

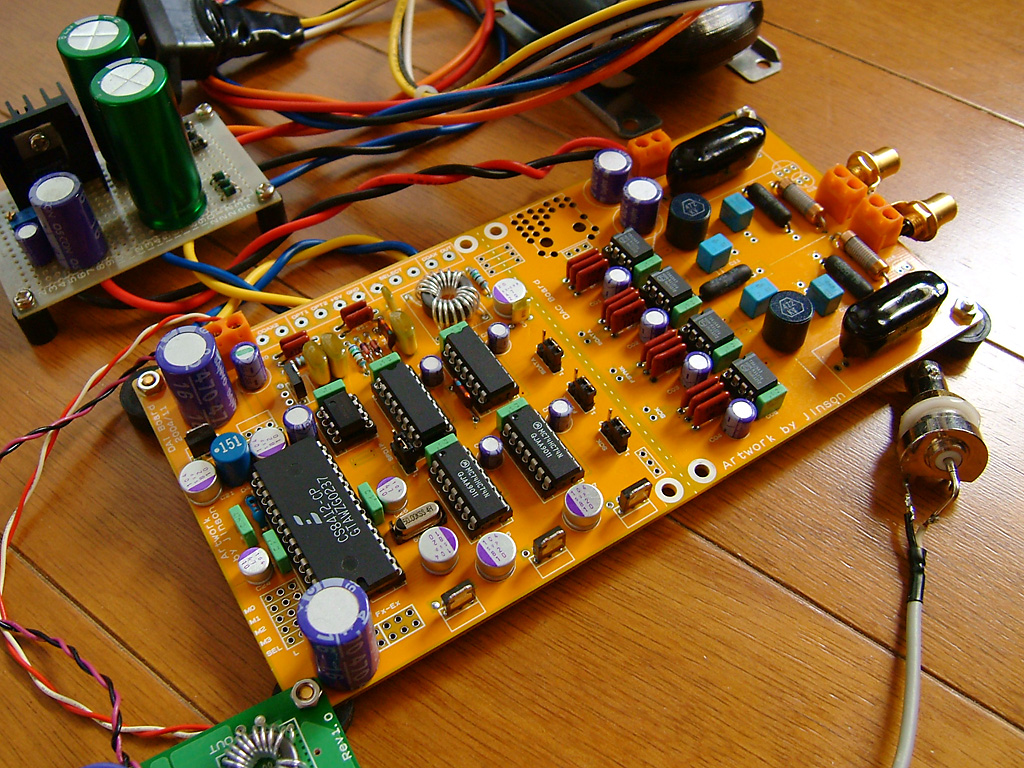

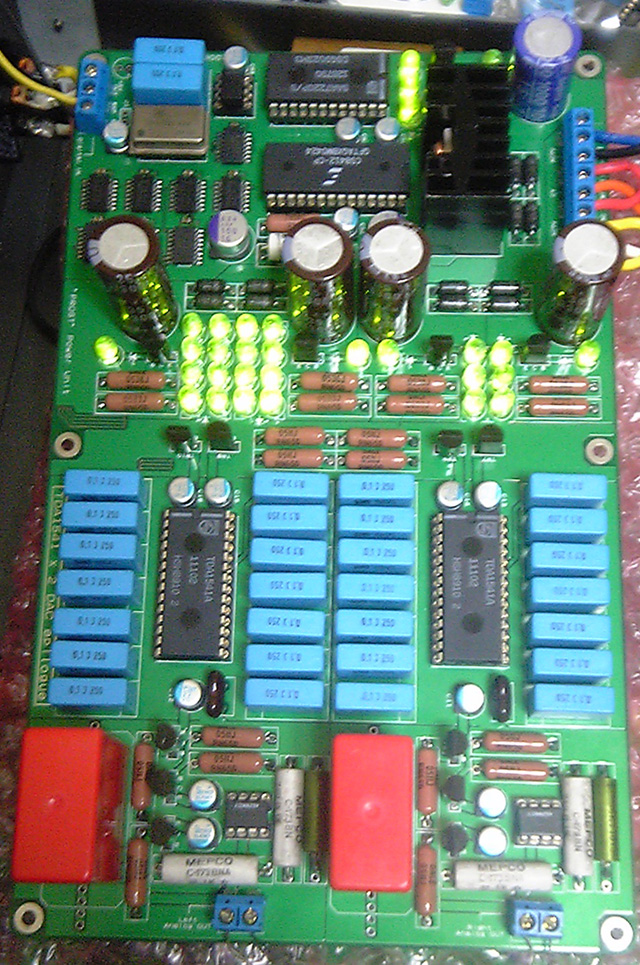

・TDA1541 2para epilogue基板

TDA1541は、L,R2個入りDACだが、これをLチャンネル、Rチャンネル専用とし、2パラ接続としたもの。電源はPROST式LED電源。

4倍オーバーサンプリング(改造によりノンオーバーサンプリング化可能)

写真は試作品。

配布を通して、いろいろな方と知り合うことが出来、有意義でした。ありがとうございます。

反面、いやな思いをする事もあり、モチベーションが段々、落ちていきました。 しばらく、オーディオ系基板を作ることも、配布をすることもないと思います。

今現在、手元に生基板は一枚もありません。 このエントリーをきっかけに、私の基板をほしいと思ってくれた方が居てもお役に立てません。すみません。

blogに移行するとき、これらの情報も整理しようと思っていたのだが、ぜんぜんやっていなかった。

というわけで、とりあえずDAC群だけ載せてみる。

・TDA1543 シングル基板

最初に配布したもの。配布といっても、自分用に作ったあまり基板(このとき5枚)を出したもの。

写真は、西川さん作成の物。

・TDA1543 4パラ基板

この基板を配布することによって、かなりオーディオ友達ができました。

写真は、青木さん作成の物。

・TDA1543 4パラファイナル基板

両面基板とし、いろいろ詰め込んだもの。

ノンオーバーサンプリング(追加基板により、4倍オーバーサンプリング可能)

写真は、西川さん作成の物。

・TDA1543 球ばっふぁ基板

球なのにB電圧9V(笑)とした、カソフォロバッファDAC基板

半分ウケ狙いだったのだけど、わりと人気があった。

・TDA1541 球ばっふぁ基板

TDA1541に、前述のカソフォロ球ばっふぁをつけた物。

ノンオーバーサンプリング(追加基板により、4倍オーバーサンプリング可能)

・TDA1541 OPAMP IV基板

電源込みのシンプルな基板。手っ取り早く、1541の評価をするために作った物。

ノンオーバーサンプリング(追加基板により、4倍オーバーサンプリング可能)

・TDA1543 4para epilogue基板

TDA1543 DACの最終版。

TDA1543は、L,R2個入りDACだが、これをLチャンネル、Rチャンネル専用としている。 片チャンネルに2個のDACチップを使っているので、4パラ接続となっている。電源はPROST式LED電源。

4倍オーバーサンプリング(改造によりノンオーバーサンプリング化可能)

・TDA1541 2para epilogue基板

TDA1541は、L,R2個入りDACだが、これをLチャンネル、Rチャンネル専用とし、2パラ接続としたもの。電源はPROST式LED電源。

4倍オーバーサンプリング(改造によりノンオーバーサンプリング化可能)

写真は試作品。

配布を通して、いろいろな方と知り合うことが出来、有意義でした。ありがとうございます。

反面、いやな思いをする事もあり、モチベーションが段々、落ちていきました。 しばらく、オーディオ系基板を作ることも、配布をすることもないと思います。

今現在、手元に生基板は一枚もありません。 このエントリーをきっかけに、私の基板をほしいと思ってくれた方が居てもお役に立てません。すみません。